在参观完樱花盛放之后,我返回地铁站,在路上见到了隶属于史密森尼博物馆(Smithsonian Museums)的弗瑞尔艺廊(Freer Gallery of Art),走进去了解了才知道这是一个主要藏品是亚洲古文物的博物馆。

鉴于上次去国家艺廊鲜有千年以上的藏品,这次的参观想必能补充介绍丝绸之路另一端的灿烂文化。

由文明古国印度的藏品开始。

巴尔胡佛塔(Bharhut)的栏杆,来自于公元前 2 世纪早期印度(巽伽王朝),

印度早期的佛教艺术代表,描绘的是信众参拜佛塔内的舍利子的画面。

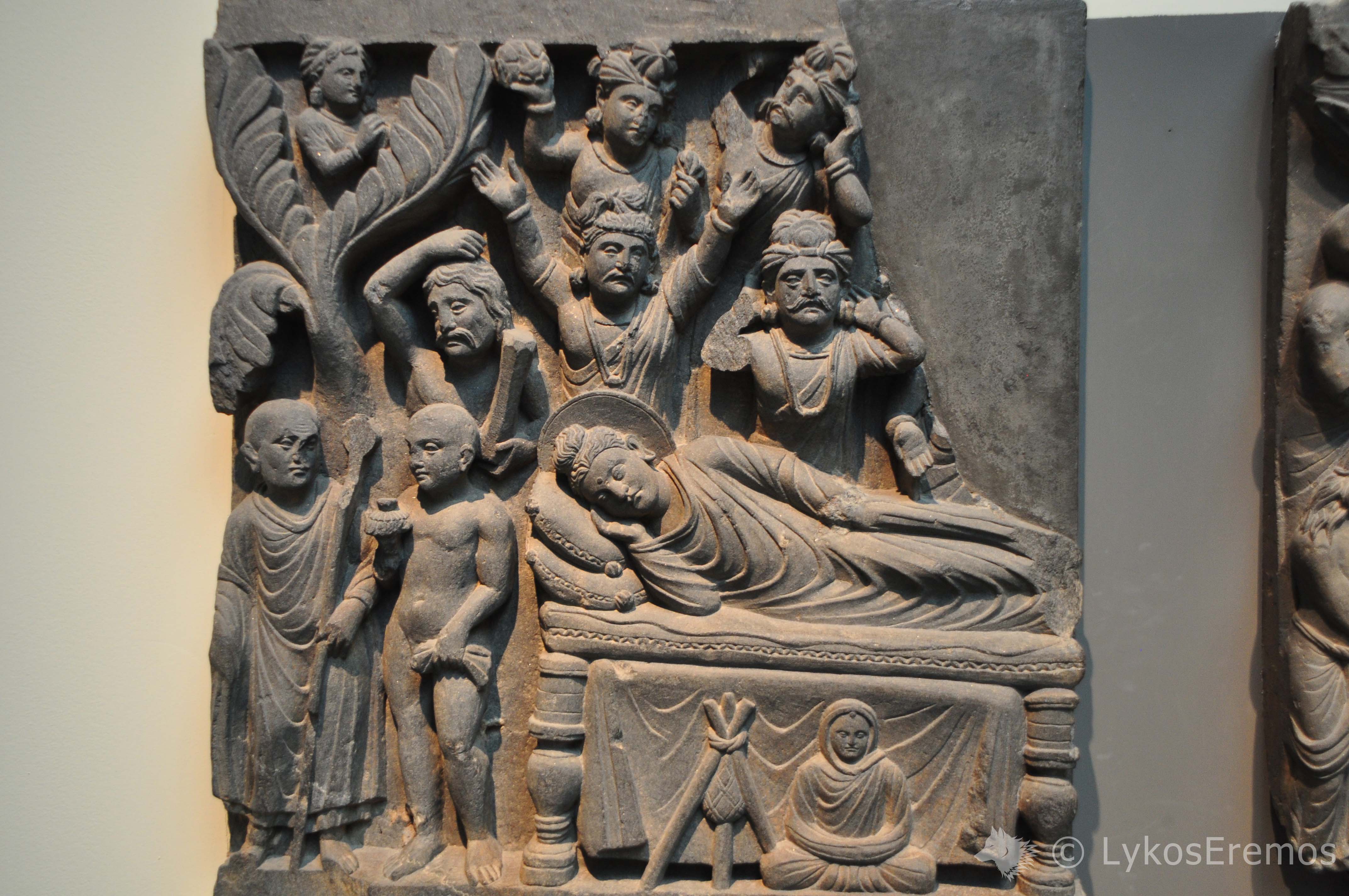

一组石浮雕,来自公元前 2-3 世纪的犍陀罗地区(贵霜帝国),

先来讲讲贵霜帝国的建国吧。初中历史学过,汉武帝时的卫青、霍去病驱逐匈奴,然而匈奴人的迁徙扰动了周围民族,也开始进行迁徙。大夏地区(Bactria)的希腊化王国被迁移的斯基泰(Scythia,塞种)人重创,最后被月氏人占领,后者建立了贵霜帝国,成为丝绸之路上的一霸。

用希腊的工艺,诠释印度婆罗门的题材,犍陀罗地区的艺术特征鲜明,独树一帜,在下面这组浮雕中,以欧洲面孔勾勒的印度人像,流畅写实的衣装纹路,将此体现得淋漓尽致。

这组浮雕描绘佛祖释迦牟尼一生中的几个重要事件,下面这块板描绘着释迦牟尼的降生。相传迦毘罗卫城(Kapilavastu,印度-尼泊尔边境)净饭王的摩诃夫人,一夜梦见白象进入她的左肋而受孕。摩诃夫人在蓝毗尼的花园中,手扶娑罗树(Shorea robusta)树枝欣然赏景,而释迦牟尼即从她的右肋而出

这里描绘的是佛祖的参悟。

身为王子的释迦摩尼,在领会老、病、死的苦恼后舍弃富贵的宫中生活转向苦修,在菩提树下觉悟成为佛陀(Buddha)或觉者的故事,想必已经是极广为人知的了。

释迦摩尼所作的动作叫做触地印(Bhumyakramana-Mudra)。释迦摩尼觉悟的时候,手指触地以证明他参悟的修行,赶走了魔罗(Mara)派来阻止他参禅的小兵(在他的座位下)。

佛祖在鹿野苑(sarnath,北方邦)的第一次讲道(初转法论),他讲的内容载于《转法轮经》(Dhammacakkappavattana Sutta)中,主要是对四谛和中道的阐述,是佛教教义和修行观念基础的基础。

数百年后,阿育王在血腥征服了羯陵伽后,在鹿野苑树立了著名的阿育王柱,以示皈依佛教。现在被采用为印度国徽的图案。

佛陀的圆寂。佛陀超脱了生死循环,而得到涅槃。围绕着佛陀涅槃发生的事,在《大般涅槃经》(上座)/《游行经》(大乘)中有载。

那伽王(nagaraja)的下半身,公元 1-2 世纪贵霜帝国。

梵语中 naga意思是蛇或龙,塑像背后的弧形设计其实代表的是眼镜蛇张开的颈部,而 raja 意思是王。“那伽王” 并非神明,而是一个称号,具此称号的神祇有数位。

那伽王在古印度的传说故事中是神明的随从、护驾,在佛教文化中顺理成章地成为了佛陀的护法。在佛教传入中国以后,又成了古典奇幻小说中各路龙王的原型。

这座塑像则代表了贵霜帝国在犍陀罗之外的另一大艺术风格——恒河地区的秣菟罗(Mathura)风格。秣菟罗塑像多用红砂岩,造型更加粗犷但不失逼真。

舞神(Nataraja)像,公元 10 世纪印度南部(朱罗王朝),

朱罗王朝是自孔雀王朝(公元前 3 世纪)就盘踞南印的泰米尔三古国(哲罗,潘地亚)之一,青铜造像技术起源北印度,南传至泰米尔三国,在中世纪时达到最高水准。

舞神是湿婆(Shiva)的一个化身,也是湿婆神破坏的象征。他右手上持的小鼓叫做 damaru,传说中这个鼓所发出的声音就是梵语音韵的来源;左手的火能毁灭宇宙;其余两只手臂结作无畏印(abhayamudra);脚下踩的是妖怪 Apasmara,是无知与迷惘的象征;而这个舞蹈名为 Tandava,象征印度教宇宙诞生,运行与毁灭的循环。

南迪牛像,来自 12 世纪朱罗王朝

南迪(Nandi,“欢喜者”)是湿婆神(以及雪山神女的化身,Shailaputri)的坐骑,在这里端坐于莲叶上。

南迪普遍的形象是南亚土生的瘤牛(Bos primigenius indicus),身上的珠宝饰物指示了牛在印度教中神圣的地位。

湿婆神化身 Vinadhara “持有维纳琴的者” 像,来自公元 10 世纪,朱罗王朝。

维纳(Veena或者Vina)是一种七弦琴,在这里并没有描绘出实体,不过湿婆神的手臂摆成的姿势就是弹奏这种乐器的方式。

他一手手持战斧 parashu,代表毁灭之神的大能,《摩诃婆罗多》中的武艺大师持斧罗摩,所持兵器即为此斧,为湿婆所赐;另一手捧一只残缺的羚羊,因为湿婆也有百兽之王(Pashupati)的名号。

巴湿伐那陀(Parshvanatha)神龛,11 世纪印度西部,

这是件耆那教文物。巴湿伐那陀是耆那教在筏驮摩那(Mahavira。即大雄尊者)之前的一届蒂尔丹嘉拉(Tirthankara),耆那教第二十三祖。

耆那教供奉共二十四祖师,不过只有巴湿伐那陀和筏驮摩那有史载。筏驮摩那和释迦摩尼约莫是同时期的人,他们的际遇、理念相似。耆那教是佛经中的外道之一,佛经中称耆那教徒为尼犍佗 Nigantha “'无结”,并多加贬低。

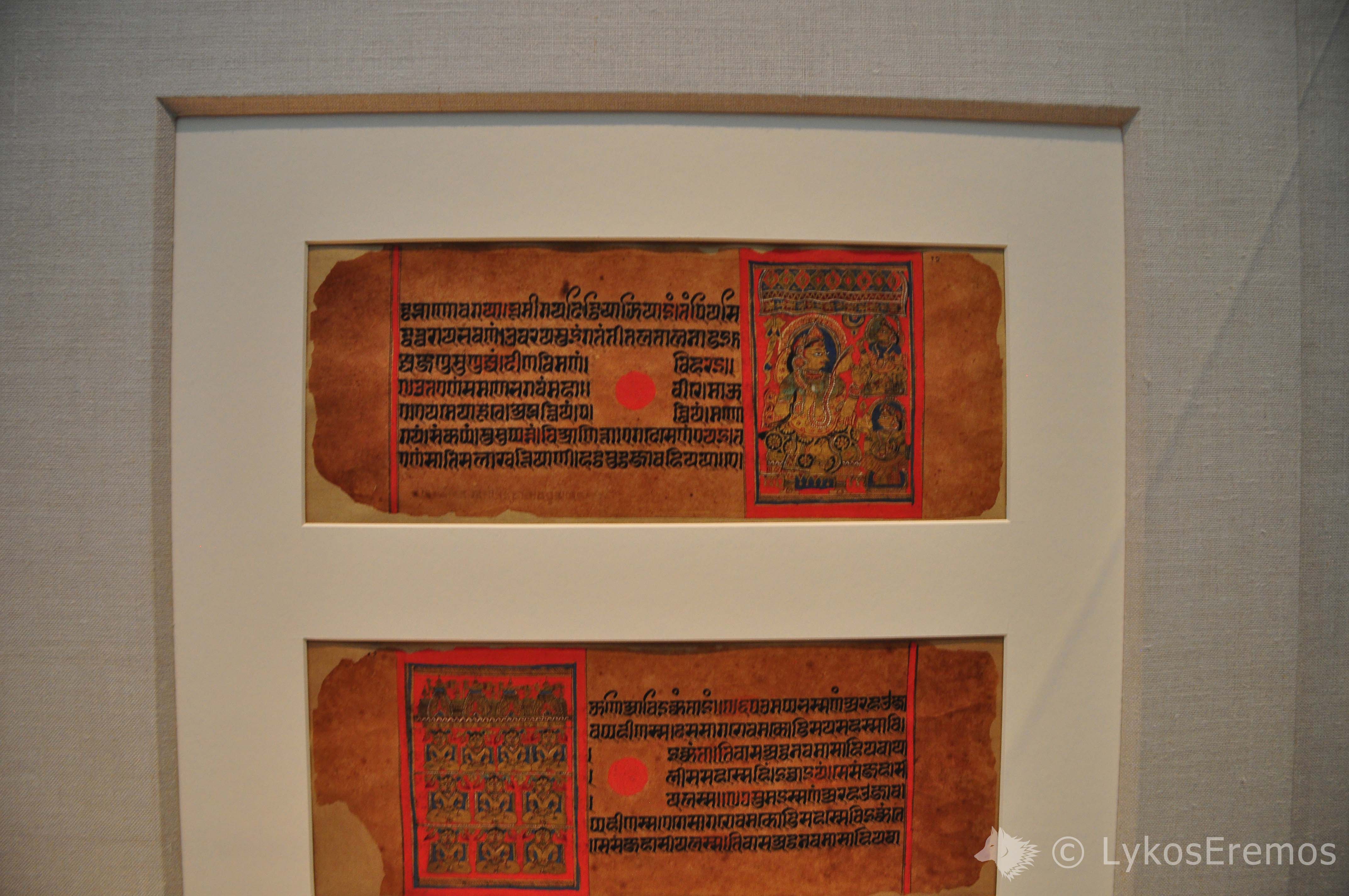

耆那教《劫波经》(Kalpa sutra)手抄本,15 世纪印度西部

此经记载二十四蒂尔丹嘉拉的生平。15 世纪印度最普遍的书写载体仍然是贝叶或桦皮,这部精装经虽然是纸质本,但书页仍裁成长条,模仿贝叶的形制

17 世纪印度莫卧尔朝的一些工艺品

莫卧尔王朝是突厥化蒙古人入侵北印度建立的,手工艺品颇具西亚风格。

上:

- 珠宝饰匕首

- 珐琅四叶盒

- 金银玫瑰水洒瓶

- 狮头柄匕首

下:贾汉吉尔(Jahangir)皇帝的御制陨铁匕首。

木笔盒,1587 莫卧尔朝,古吉拉邦

古吉拉特邦地处印度次大陆西岸,位于此处的卡奇湾(Gulf of Kutch)是印度两大珍珠产地之一(另一大是泰米尔南德和斯里兰卡接洽处的马纳尔 Gulf of Mannar)。此外,古吉拉特邦自古就是印度对西亚,尤其是是波斯湾开放的海上门户

这个柚木笔盒上用珍珠母镶嵌波斯体(Nastaliq)的阿拉伯文字,也体现了波斯艺术对古吉拉特邦艺术的影响

同样来自古吉拉邦的珍珠母碗,17世纪

王座椅腿,来自 13 世纪羯陵伽(东恒伽王朝)。

攀爬其上的生物叫做象狮兽(gajasimha,gaja意为象,simha为狮)。

不空羂索观音像,来自 14 世纪尼泊尔

观音菩萨的化身有许多,不空羂索观音(Amoghapasa Lokeshvara)是其中之一,有八臂(遗失了一对手臂),“不空羂索” 谕指他救世劝化的功力如不会落空的绳套。

他的身体和手臂形成三屈(tribhanga)的姿势,这种姿势类似于西方造像中的对立平衡姿(contrapposto),也是印度传统舞姿,体现了人体的线条美。

离开印度区

尼婆罗式菩萨像,13 世纪(元朝),可能出自阿尼哥工坊

元时,蒙古朝廷重用色目人,中亚、藏地文化借机输入中土,八思八征八十尼婆罗番匠,为忽必烈在藏修塔,阿尼哥(Araniko)即为其一。后来他重修了北京妙应寺,设计的藏式佛塔今天仍能见到。

这位菩萨手结耐心印,高鼻浓眉,是藏式的风格,而塑像则使用了汉地的脱活干漆造像技术

观音菩萨像,11 世纪克什米尔地区

此处观音手执念珠与莲花,体现出莲花手菩萨(Padmapani)的化身。

日本区

《住吉的神社与海滩》屏风,17世纪(江户时代),

画面上的鸟居即是大阪的住吉大社(Sumiyoshi Taisha)。《日本书记》传,古坟时代的神功皇后为了庆祝入侵朝鲜半岛的胜利,在此处供奉住吉三神,为底筒男命(Sokotsutsu no O no Mikoto)、中筒男命(Nakatsutsu no O no Mikoto)、表筒男命(Uwatsutsu no O no Mikoto),他们是海员,渔人与商人的保护神。

禽鸟景物图,17世纪

原是明石(Akashi)城中的一个推拉门(fusuma),因此这种推拉门彩绘也称为襖障子絵(fusuma shouji-e)

风格属长谷川画派(Hasegawa school)。这种金箔为背景,颜色浓郁的风格称为金碧画(kinpeki-ga),是受唐朝屏风画影响的产物;另一种屏风/推门画的风格则是借鉴宋元水墨的水墨画(suiboku-ga)风格

四时牧景,17世纪(江户时代)

(左)镀金青铜佛陀像,7 世纪(飞鸟时代),

(右)观世音菩萨像,8 世纪晚期(奈良时代)的,仿唐式样

佛教的到来对日本社会有着深远的影响。《日本书纪》载,538年,百济圣明王遣僧侣使团于钦明天皇,标志着古坟时代的终结与飞鸟时代的开始。

到了圣德太子的时代,佛教又与儒学作为中央集权的统治工具发扬光大。到大和迁都奈良的时候,日本的佛教已有中国、高丽输入的华严、唯识等六宗。

华鬘(kusumamala),13世纪左右(镰仓时代)

这是用金属或木材制造的装饰物。顾名思义,是来替代印度佛教徒祭神所用的花环。

在它表面的两边的图案是梵语字母भै(bhai)的书写体,代表着药师如来(bhaiṣajyaguru)

释迦摩尼与阿罗汉像,14世纪(南北朝时代),水墨画僧良全(Ryozen)作。

左侧的是十六罗汉位列第四的托塔罗汉,苏频陀尊者(Subinda),肖像一般是持经或托塔,然而这里手执金刚杵和法铃,不是很寻常

中间的是释迦摩尼,作阿罗汉装束

而右侧的是十六罗汉位列第二的欢喜罗汉,迦诺迦伐蹉尊者(Kanaka-vatsa),手持珠宝念珠串,是龙族的礼物。

四天王像,镰仓时代

《世纪经》所载的佛教宇宙观衍生自古印度人的宇宙观,认为世界的中心是须弥山,围绕着须弥山有人居住的四大部洲。

而守护四个部洲的天神,便是最出名的佛教护法,四大天王了

左起是镇守南方的增长天王(Virudhaka),青面持三叉戟,镇守南瞻部洲

左是镇守西方的广目天王(Virupaksha),白面,手持经与笔,镇守西牛贺洲

右是镇守北方的多闻天王(Vaishravana),托塔,镇守北俱芦洲

右边的是镇守东方的持国天王(Dhritarashtra),舞剑作忿怒相,镇守东胜神洲(孙猴子的老家)

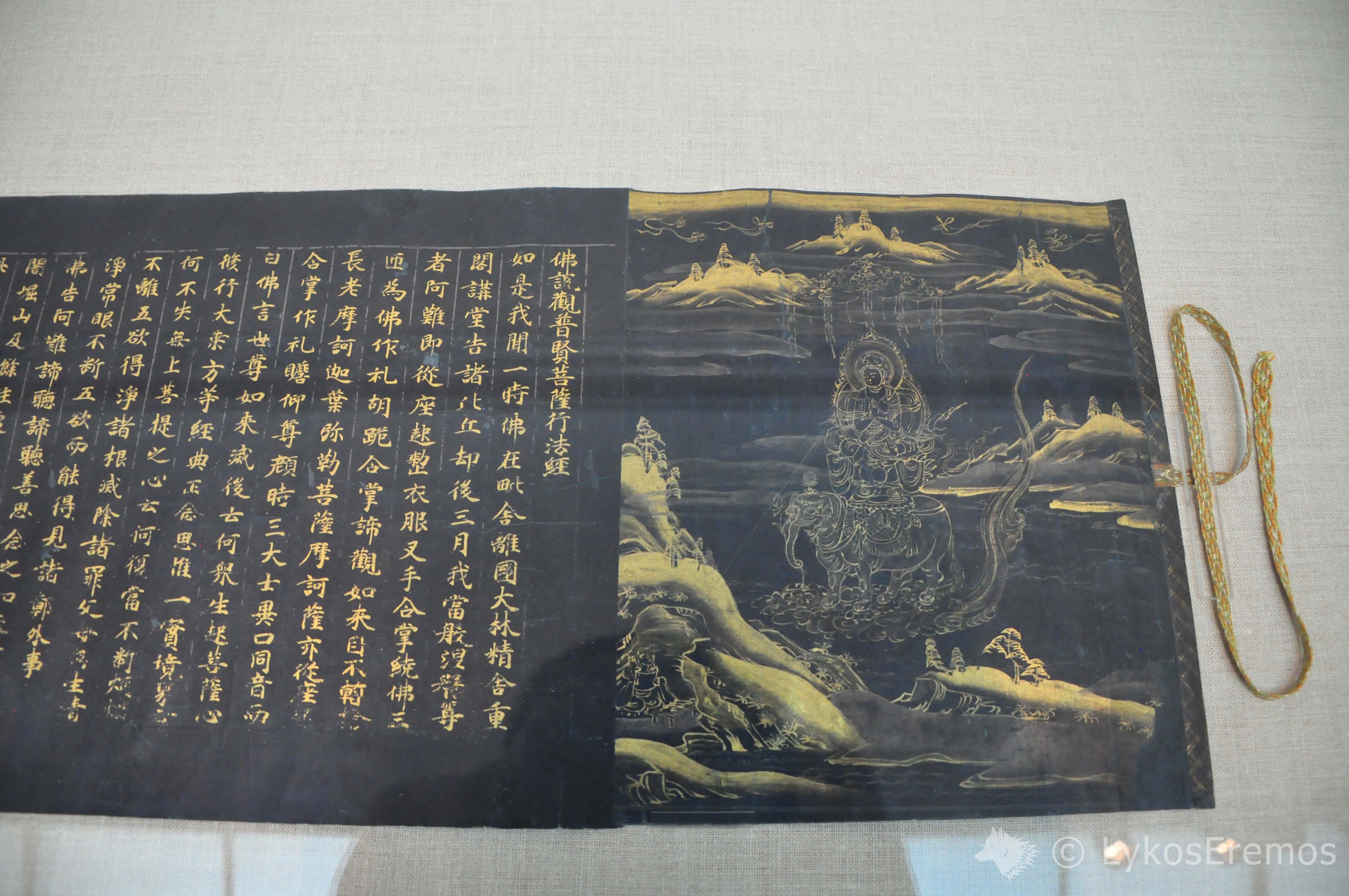

《佛说观普贤菩萨行法经》,12世纪(平安时代)

这是法华三经之一,而法华/天台宗于平安时代早期传入日本,

经卷用金泥墨书于磁青纸上,非常雅致

离开日本区

走廊里有些一些埃及的展品

公元前 16 世纪,当时古埃及正处于新王国时期的第 18 王朝,也就是宗教改革者埃赫那吞(Akhenaten)与少年法老图坦卡蒙(Tutankhamun)的朝代

在公元前 26 世纪,古埃及手工艺人就会使用玻璃镶嵌来制作工艺品和首饰了,然而第 18 王朝见证了古埃及玻璃艺术产量与质量的高峰

图中的即是在这一时期制作的玻璃制品,双耳罐和具有睡莲形的顶部的化妆品、香水容器。