同是新王国时期的带有睡莲与鱼纹的彩陶碗。

鱼是尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)。罗非鱼属是口孵型的慈鲷,埃及人见了幼鱼从母慈鲷口中涌出,以为罗非鱼的生育能力超群,因此将罗非鱼作为生殖、重生的符号。

因古埃及人误认为埃及蓝睡莲(Nymphaea caerulea)在白天探出水面开花而在晚上沉下水面(实际上只是花苞探出水面开花,晚上也不会下沉),因此认为睡莲也象征着重生。

这个碗是宗教仪式的用具,和爱与丰饶的女神哈索尔(Hathor)有关联。

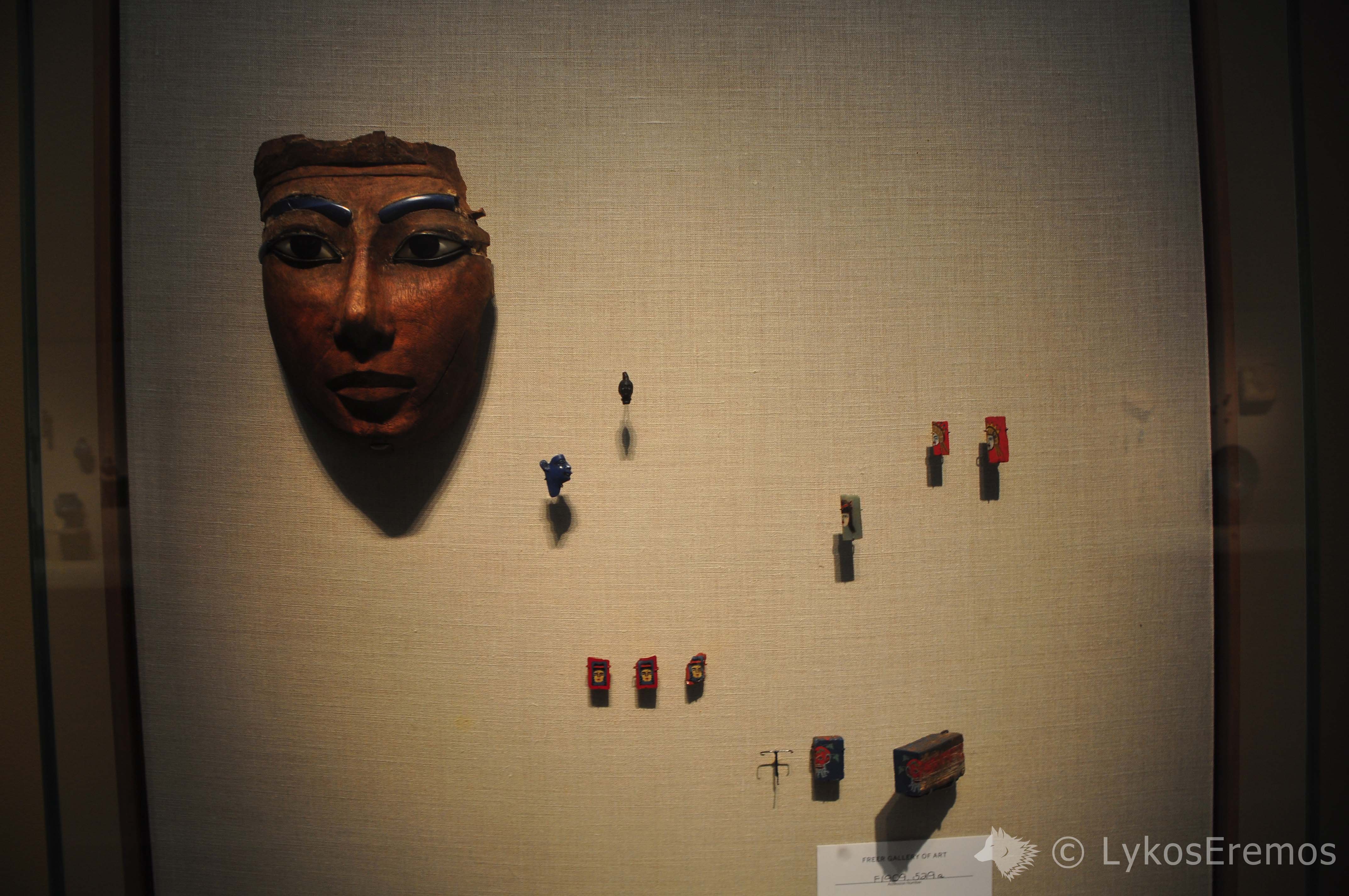

左边的是一个木乃伊形棺材的面部,新王国时期(第 18-19 王朝)。

古埃及的贵族死后经常请人将尸体做成木乃伊,他们的棺材同样也是木乃伊型的。

面具质地是非洲聚果榕(Ficus sycomorus),眼睛和眉毛由玻璃装饰。非洲聚果榕是埃及人特别喜欢的“生命之树”,果可食,木材可作棺材。

古埃及的一些护身符与绘画模板,公元前1000年-公元元年

公元前 1100 年,东地中海的文明经历了晚期铜器文明崩溃事件的洗牌。风雨飘摇之际,新王朝的拉美西斯三世(Ramesses III)打败了神秘的劲敌 “海上之民”,使埃及免于毁灭的命运,并带来了短暂的和平。

但古埃及的千年社稷早已开始走向下坡。拉美西斯三世去世之后,埃及再无有能耐的军事领袖。公元前1000-公元元年,埃及陆续遭到利比亚,库施(努比亚)、亚述、波斯、马其顿等外族征服、统治。

不过,继承亚历山大帝国埃及领土的继业者托勒密尊重古埃及传统,将自己视作法老,因此古埃及的传统习俗并没有就此消失。

最后,屋大维阿克提翁海战大败马克·安东尼和克利奥帕特拉,埃及成为古罗马帝国的行省。

右边蓝色和绿色两个护身符描绘的是河马头人身的神祗塔沃里特(Taweret)

右边模板上的鳄鱼头则有可能是鳄鱼神索贝克(Sobek)

左:大雁模板,第 26 王朝

这些模板能帮助工匠在陵墓、神庙等地方能方便刻出同样的图案。

第 26,第 28、第 29 与第 30 王朝都是在埃及被外族侵略期间由埃及人当法老的几个王朝。

右:埃及圣鹮(Threskiornis aethiopicus)马赛克砖,托勒密朝。

埃及圣鹮是智慧神托托(Thoth)的象征,制成木乃伊的埃及圣鹮也是极其常见的殉葬品

人脸马赛克砖,托勒密王朝或罗马行省时期

人脸显然是希腊-罗马的人像画风格

法老头像,古王国时期,第五或第六王朝。

在前王朝时代,埃及为上下埃及,分别由孤立的农业城市共同体合并而成。这里法老的头冠名叫白冠(Hedjet),是上埃及统治者的标志。

之后,第 1 王朝的建立者,美尼斯法老(Menes)统一了上埃及和下埃及。上埃及的法老所佩戴的白冠也与下埃及法老所佩戴的红冠(Deshret)在这一时期合并,成为了双冠(Pschent)。

古王朝是建造金字塔的高峰,第 3 王朝左塞尔王的阶梯金字塔(由大臣印何阗Imhotep设计,对就是《木乃伊归来》里那个光头)和第 4 王朝胡夫王的吉萨大金字塔都保留了下来,一个是最早的金字塔一个是最大的金字塔

休息了一下,回到了日本区,这个区域更侧重书画

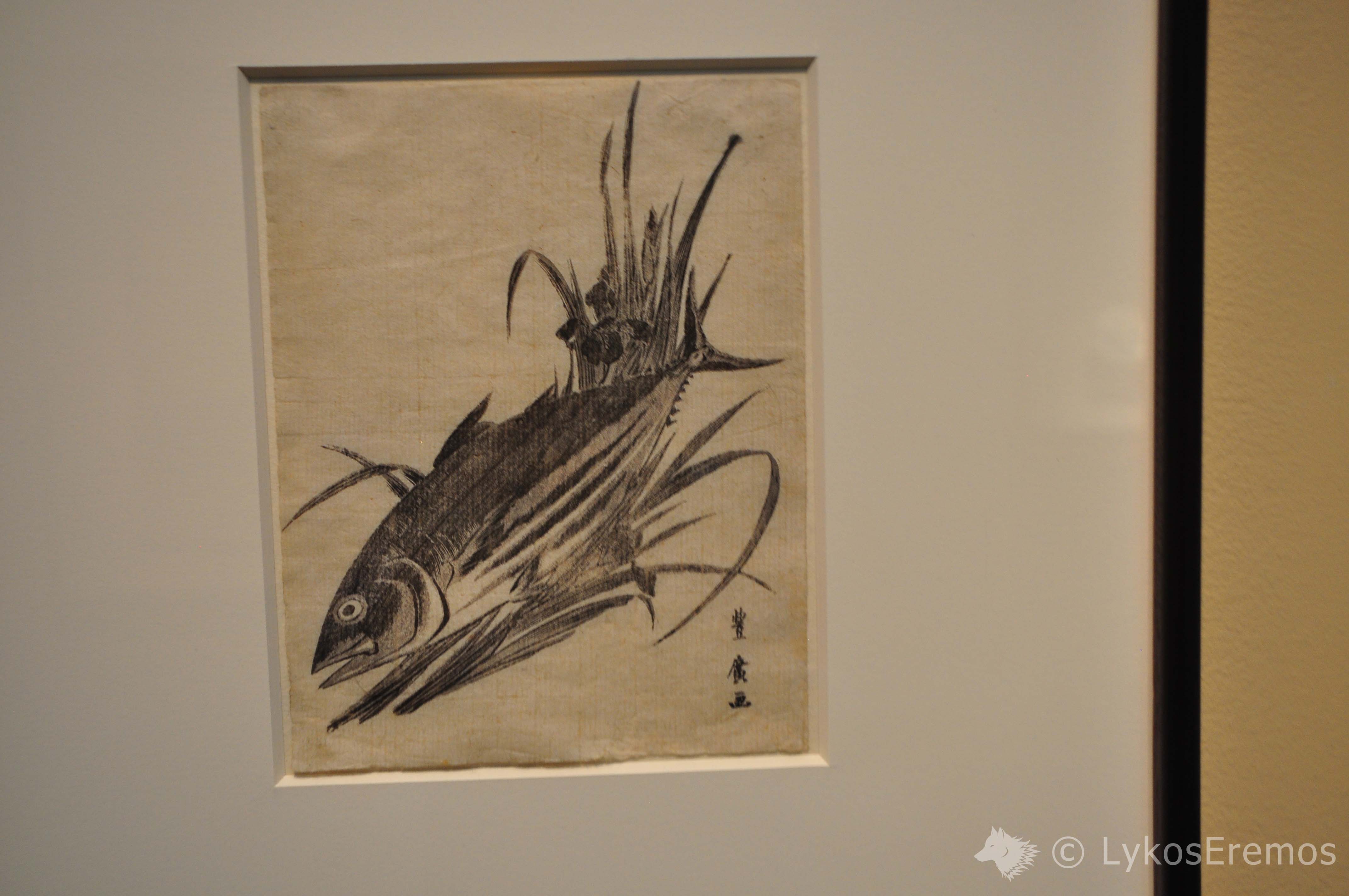

浮世绘大师歌川丰广(Utagawa Toyohiro)所画的鲣鱼(Katsuwonus pelamisi,katsuo)和鸢尾花(Iris),19 世纪早期(江户时代)

小川破笠(Ogawa Haritsu)的真鲷(Pagrus major,akadai)。

真鲷在日本是象征吉祥的食物。小川破笠对鱼鳞和细节的描绘来自于他莳绘(maki-e)的经历。

莳绘是一种为漆器撒上金粉的装饰技巧。

香鱼(Plecoglossus altivelis,ayu)海藻纹八角盘,19 世纪早期(江户时代),佐贺县

烤香鱼是著名的日本夏季美食。

木版画,葛饰北斋作,1831(江户时代)

这里的鱼是七带九棘鲈(Cephalopholis igarashiensis,shimahata)

同样是葛饰北斋作品

鲍鱼(awabi),角蝾螺(okitsu)与白方头鱼(Branchiostegus albus,shiroamadai)

前文提到的歌川丰广的学生歌川广重(Utagawa Hiroshige)创作的一系列渔获写生的木版画:

上左:黑棘鲷(Acanthopagrus schlegeli,kurodai)和应该是真鲷的鲷(akadai)

上中:褐蓑鲉(Sebastiscus marmoratus,kasago)与西氏紫鱼(Pristipomoides sieboldii,himedai,也曾经有中文名称其姬鲷)

上右:印度鯒(Platycephalus indus,kochi)

下左:花尾鹰䱵(Cheilodactylus zonatus,但日语标注是 shimahata,可能是作者把它和七带九棘鲈弄混了)和大泷六线鱼(Hexagrammmus otakii,ainame)

下中:鲻鱼(Mugil cephalus,bora)和山茶花(Camellia)

下右:宝石石斑鱼(Epinephelus areolatus,omonhata)和白方头鱼

上左:龙虾(Palinuridae,ise ebi)和周氏新对虾(Metapenaeus joyneri,shiba ebi)

上中:香鱼

上右:日本竹荚鱼(Trachurus japonicus,aji)和日本对虾(Penaeus japonicus,kuruma ebi)

下左:日本真鲈(Lateolabrax japonicus,suzuki)和红金眼鲷(Beryx splendens,kanemetai)

下中:蟳(Charybodis)和日本鲭(Scomber japonicus,seba)

下右:鲤鱼(Cyprinus carpio)

上左:鲣鱼

上中:鲍鱼和日本下鱵(Hyporhamphus sajori,sayori)

上右:真鲷

下左:燕鳐(Prognichthys,tobiuo)和一种石首鱼(Sciaenidae,日语为 ishimochi)

下中:牙鲆(Paralichthys olivaceus,hirame)和无备平鲉(Sebastes inermis,mebaru)

下右:黄条鰤(Seriola lalandi,inada)与黑鳃兔鲀(Lagocephalus inermis,fugu)

上:小眼绿鳍鱼(Chelidonichthys spinosus,hobo)和鲽鱼(Pleuronectidae,karei)

下:松原氏平鲉(Sebastes matsubarai,akodai)

来到中国区,先有些碑拓书画

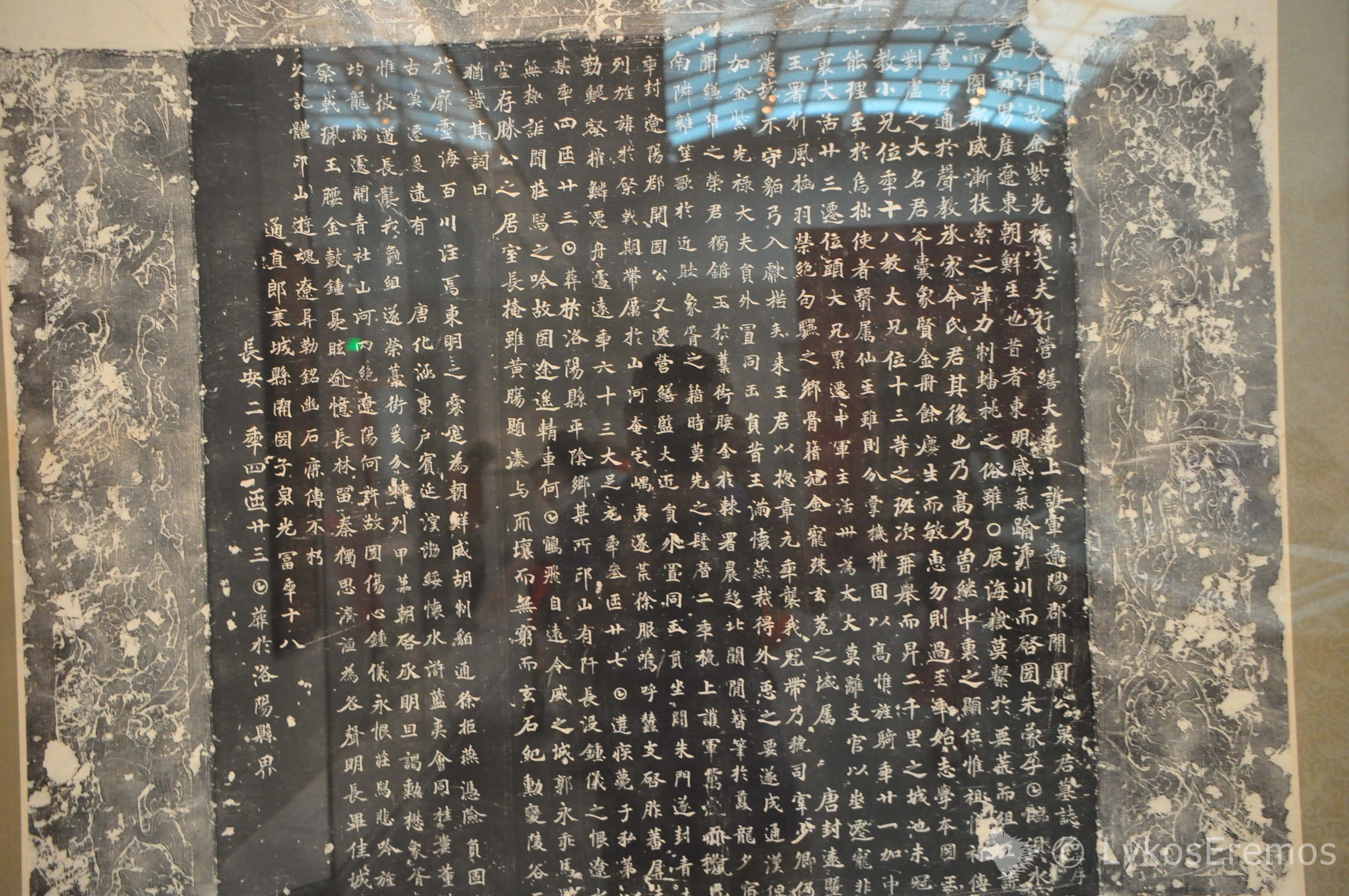

《大周故金紫光禄大夫行营缮大匠上护军辽阳郡开国公泉君墓志铭并序》,刻于公元 702(盛唐)

自隋以来,中原王朝就认为朝鲜半岛北部的高句丽是威胁东北疆稳定的隐患。隋二世而亡于民变,民变的大背景就是隋炀帝二征高句。贞观年间,高句丽大莫离支渊盖苏文(Yeon Gaesomun)弒主荣留王,宣战大唐盟友新罗。唐太宗始征高句丽,但未能攻下都城平壤。

(这渊盖苏文,想必读过《薛仁贵征东》、《说唐》的读者都有所耳闻。小说里,二贤庄庄主单雄信因误杀长兄之事和唐国公李渊结仇,在死后投胎为渊盖苏文,誓与李唐不两立)

渊盖苏文死后,唐高宗遣左武卫将军薛仁贵、英国公李世勣再征高句丽。公元688年,李世勣渡过鸭绿江,兵临平壤城下。渊盖苏文之子渊男产(Yeon Namsan)开城投降,受封司宰少卿与金紫光禄大夫。唐朝的盟友新罗也在这场持续二十多年的征伐战中得到很多益处,先后吞并了百济和高句丽,结束了先前三国鼎立的局面,首次统一朝鲜半岛。

渊男产卒于武则天统治期间。这件拓印的碑文便是他的墓志铭。

注意,为了避高祖李渊的讳,“渊”字在中国古代史书翻译的过程中被写“泉”字,遗留至今。

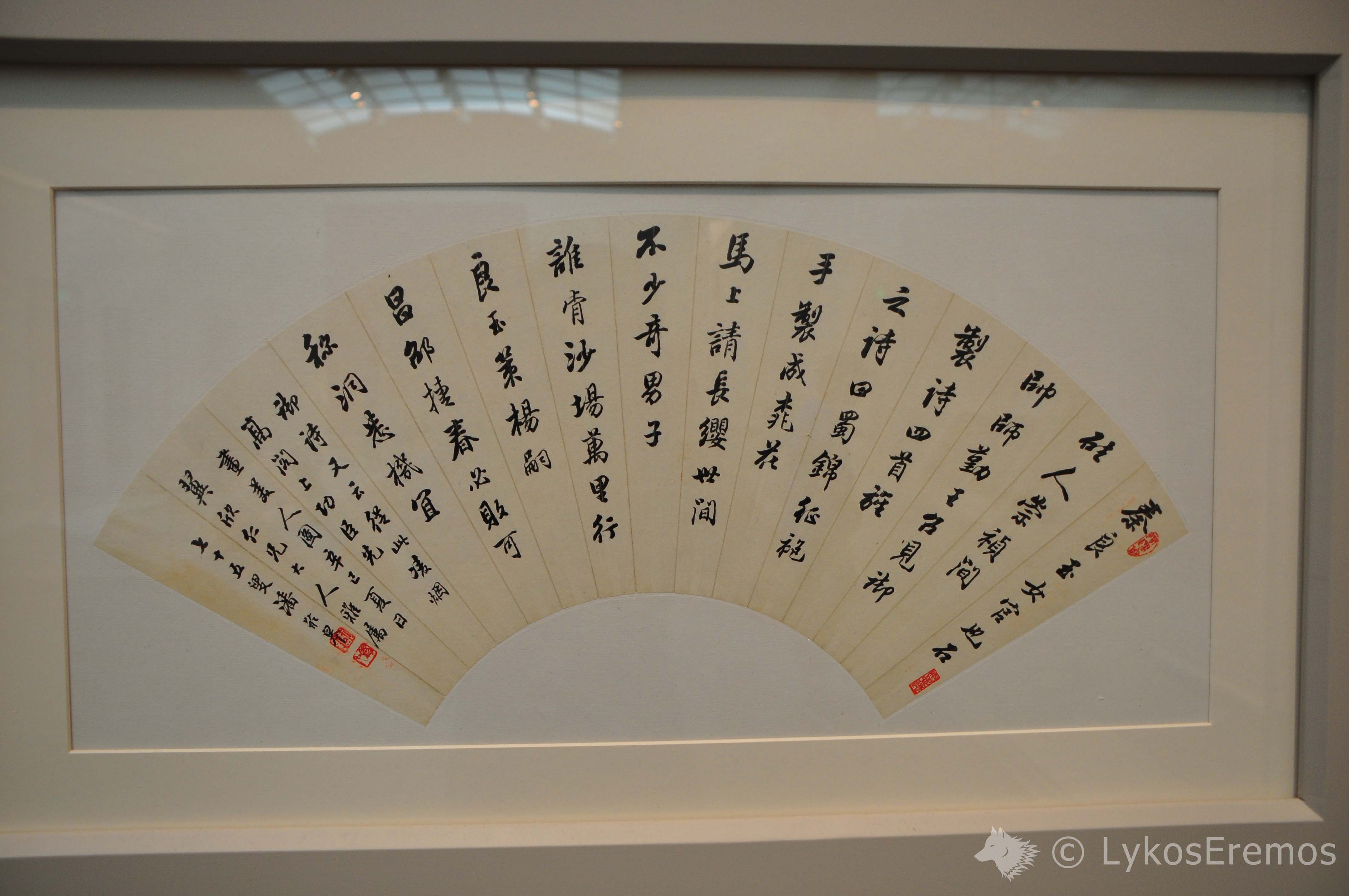

潘龄皋行书书法,内容是崇祯皇帝给秦良玉赐诗的故事

“秦良玉,女官也,石砫人”,这是生平。《明史》载,秦良玉是重庆忠州(忠县)人,嫁给石砫(石柱)宣抚使,后成为石砫的土司。

“崇祯间,帅师勤王召见,御制诗四首,旌之”,这是秦良玉做的事情和写诗的缘由。《清史稿》载 “天聰三年,從上伐明,取遵化,薄明都”。时 1629 年,后金不想和袁都督死磕了,向北改道蒙古,从喜峰口入塞,占遵化,直逼顺天府,史称己巳之变。崇祯见京畿被围,赶忙四处发放勤王诏令。秦良玉便在此时应诏入京勤王。

“蜀锦征袍手制成,桃花马上请长缨。世间不少奇男子,谁肯沙场万里行”,这是崇祯皇帝赐诗四首之一。崇祯皇帝就没写过几首诗,见了秦良玉一高兴作了四首,虽然质量相当一般,也难为他了。

“良玉策,杨嗣昌、邵捷春必败,可称洞悉机宜”,此为秦良玉配合督师杨嗣昌、四川巡抚邵捷春抗击大西军之事。1630年(崇祯三年),张献忠等在陕西米脂发动民变,随后转战川鄂。《明史》载,一直主张 “四正六隅” 的杨嗣昌,希望驱寇入蜀,因此调走了四川精锐,邵捷春只能率二万弱卒和秦良玉、张令二将的部队守重庆。随后的故事我想大家都知道了,张献忠屠蜀、称帝,只有秦良玉保护下的石柱未受侵害。

宫女荷塘会棋图,博物馆标签上写传是南唐周文矩作,但是我觉得一点不像

人物服装像宋朝,风格似明仇英,并有 18 世纪修改过的痕迹,多半是后人修改的产物。

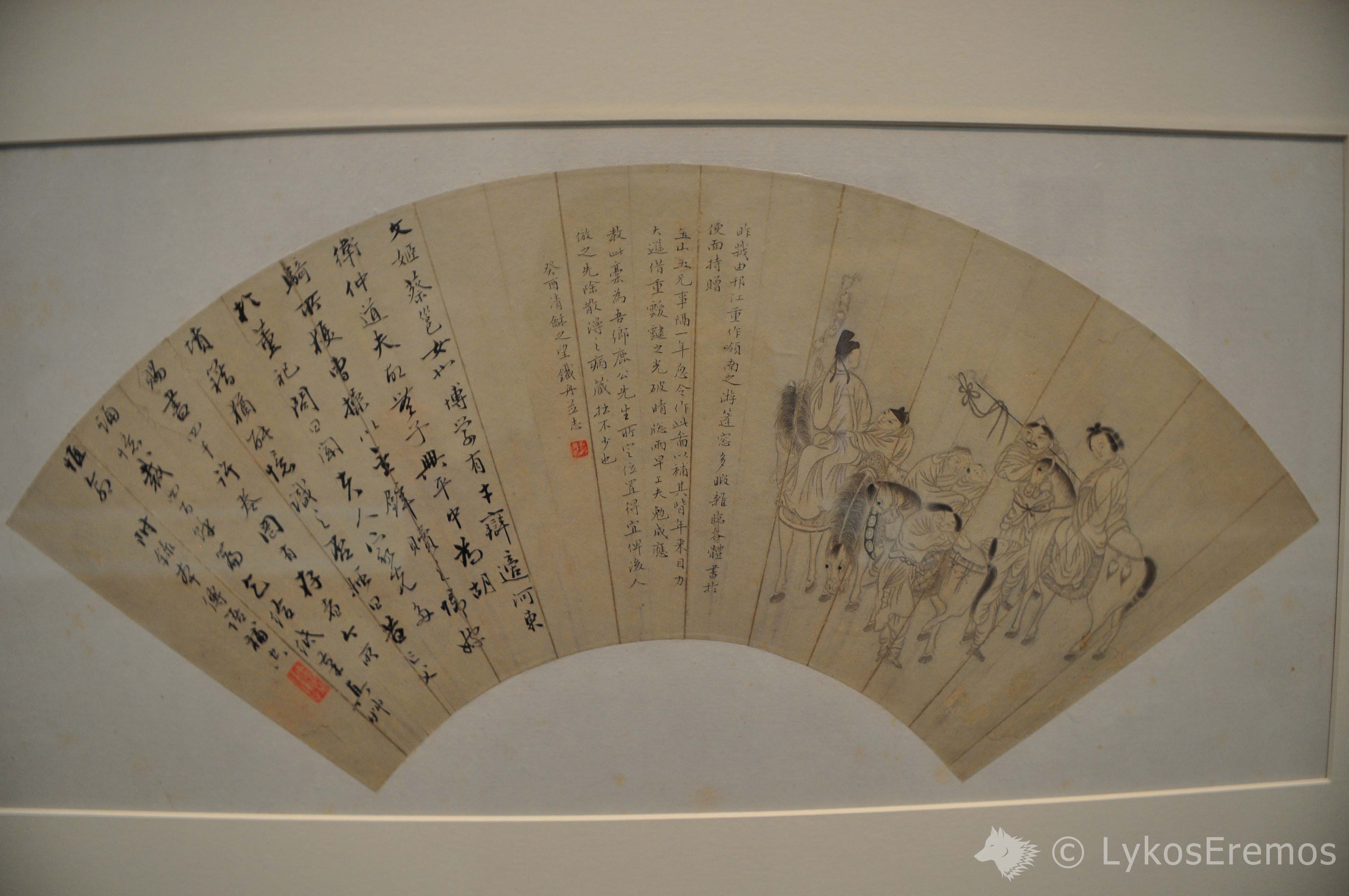

这把来自清朝的扇子的扇面讲的是蔡文姬(蔡琰)归汉的故事。

蔡琰是蔡邕的女儿。公元 2 世纪末,匈奴入侵汉帝国,蔡文姬为匈奴人所虏,与匈奴的左贤王刘豹生下两子(其中一子刘渊后来建立了十六国之一的汉赵政权,这是后话)。

曹操是蔡邕的朋友。董卓逼蔡邕出仕,董卓被杀之后,又被王允下于狱中。他死后,曹操重金赎回蔡文姬使她回到汉,令她改嫁。

扇面上的画面描绘的是蔡文姬临行前,与二子分别的悲痛场面。

仿文徵明山水,清

学的是文徵明的明青绿山水技法

时间往前拨几百年,

三彩舞伎俑,8 世纪早期(唐)洛阳,

左边的立姿舞伎梳乌蛮髻,非常有盛唐特色

一组青铜礼器,镶嵌绿松石与软玉,商

其中右边的斧的玉质刃部带有波浪纹,形制罕见。

下面的两件匕首形的武器是戈头;两件戈与斧头都带有夔龙纹

青铜盘,晚商,河南安阳,

盘沿有龙,虎,鱼,鸟纹,

盘是《礼记》中载,祭祀前净手的沃盥之礼所需要的礼器

用来在下承接洗过手的脏水

这里有前后两排商朝不同时期的酒具,我分别介绍:

前:这一排是爵、角,都是酒器。王国维《说觥》有“凡传世古礼器之名,皆宋人所定也…曰爵、曰觚、曰觯、曰角、曰斝,古器铭辞中均无铭文,宋人但以大小之差定之,然至今日仍无以易其说”,可见爵、角这些青铜器不一定在先秦就叫这名字,而有可能是宋代金石学者附会的结果。爵可能是饮酒器或者温酒器,按照金石学的称谓,爵前后分别有倒酒的窄槽称为流,中间有两个立起的柱,后面是尖尖的角(注意不是做容器的那个角)。而以无双柱、无流、双尾的爵为角。角、爵之间的差别也有可能是宋人主观分的

左:父癸角,河南安阳,饕餮纹覆盖,铭文内容有金文“丙申日”“父癸”“箙亚”“赐贝”诸字

中:青铜酒爵,不知来历

右:父丁爵,父丁是孤竹国的第七任国君(墨胎竹猷,叔齐、伯夷的爷爷)

后:这一排是斝。如前文所述,斝的命名也是宋人的主意。斝的形制大于爵,一般开口是圆形(但也有方斝,见下文),且两柱连线垂直于把手(爵的连线平行于把手)。

左:方斝,饰有龙纹、饕餮纹,这里我标号为Ⅱ,后文会提到

中:饕餮纹斝

右:鸟形柱斝,饕餮纹和的,这里我标号为Ⅰ,后文会提到

Ⅰ号斝的鸟形装饰,拍糊了

Ⅱ号斝的盖子上的饕餮装饰

斝Ⅱ的饕餮纹特写

盉,来自商朝,长江流域

周饰夔龙纹,盖上有具象人脸纹,表现的是由人化龙、或者由龙化人的超自然主题,十分让人印象深刻。

王国维《说盉》认为 “和水于酒之器,所以节酒之厚薄者”。盉是盛放酒水用的

同样是商朝的一组造型诡异的觥器,展现了自然元素的融合,我先由后面的开始介绍

左边后面的觥由饕餮、龙、鱼、鸟、虎、象、蛇与人的形象组成,虽然照片质量不高,但是还是可以看到它独具风格的线纹装饰。

右边后面的虎、鸮和水鸟。这个觥的尾部是一个水鸟的吻部,但如果以正面来看,又是一只虎的尾部。

觥是斟酒所用的酒具,《说觥》“兕觥之为物,自宋以来冒他器之名,而国朝以后又以他器冒‘兕觥’之名。故知真兕觥者寡矣。”。具体什么是觥可能已不可考,但一般认为这种杯状、有盖饰为角兽头的大型酒器是觥。

===page_break===

BREAKBREAKBREAK

BREAKBREAKBREAK

BREAKBREAKBREAK 觥,安阳,

由龙、象、兔、鸟和鱼的元素组成

父辛方觥,晚商/西周,洛阳

腹部方形,文雷文为地纹,饰有饕餮、龙鸟纹,十分精致。其上的铭文提到了“父辛”。

背后的把手是现代复原的。

方彝,西周早期,

有饕餮、蛇鸟纹。它的盖子如下下图所示。

其实彝准确的说是青铜礼器统称,称这种四阿顶盖、方方正正的盛器为方彝,是宋人附会。

两件青铜器,西周早期(900 BC),都是陕西宝鸡石鼓山-戴家湾

左边是乳钉纹四耳簋,簋是食器,圆深,用来盛谷物。

乳钉纹四耳簋这种形制青铜器比较罕见,只在石鼓山-戴家湾有出土,2013 年石鼓山 M4 墓也挖出来一件类似的

右边是鸟纹兽首卣,卣是酒具,深腹、有提梁

虎形青铜器,西周中期,传 1923 年出土于宝鸡

虎背有孔洞,曾出土过玉石雕刻的类似形制器物,可能用作鼓架的基脚

佛会浮雕,南北朝(北齐),河北省南响堂佛窟第 2 窟,

响堂山的佛窟是北齐文宣帝年间(6 CE)开凿的,至今仍有到此礼佛的人,

但造破坏盗挖严重,不少造像已经失散海外,

南北朝时期,除去北魏的拓跋焘和北周的宇文邕灭佛的十几年,佛教在中国的影响逐渐扩大。

石畏兽柱基,南响堂第 7 窟

这种青面獠牙、背后生翅的石畏兽在南、北朝的石刻、墓葬中很常见,故宫也藏有几件,尤以响堂山的石畏兽为模式

其形象根源众说纷纭,可能是受祆教影响的外来神怪,也可能是从汉朝传说中的方相氏、乌获演变而来的。

佛碑,大理石质,6 世纪中期(北周),陕西

正面刻着交脚倚坐的弥勒佛(Maitreya),相传弥勒佛是未来的佛陀。他左右两边是阿难(Ananda)与迦叶(Kashyapa),分别是佛陀最年轻和最老的弟子。背屏顶端做成尖楣,饰有飞天、螭龙、猕猴,反面则线刻着大日如来(没有拍)

人物脸部圆润、身形粗胖,这也是北周造像的一个特征

舍利函,唐朝。

把盛高僧舍利的匣子设计成袖珍棺材,棺侧有一金龙,下有四甲士抬棺。

唐银杯两件,这种撇口敛腹的器型是典型的粟特工艺。

处于丝绸之路中间的中亚地区是一个文化融合与碰撞的地方,而居住于此的粟特人则是联系东西方的桥梁,

西域工艺品的输入也影响了唐人对金银器的审美。右边的银杯上更有飞鸟走兔葡萄藤纹,显然不是常见的汉地装饰符号。

唐青铜镜,这些铜镜所用青铜中锡的含量比较高,所以它们看起来更偏银色。

这其中有几面镜子背后镶了金或银,并有由正反面敲花手法(repoussé and chasing)打出的精美纹样,这是西域传入的技术。

这些镜子中间的圆把是用来系绳子用的。大的镜子放在桌上,小的可以随身携带。

离开中国区

敲花银碗,6-7 世纪乌兹别克斯坦。碗底有狮子和叶片的纹样。

此处的工艺受南方波斯萨珊王朝(见下文)的影响,而又不尽相同

唐朝时长安城里的敲花银器,从左到右分别是:

- 卷草纹银长勺,加工手艺是锻造。卷草纹是古代希腊流行的图案,经由丝路传到中国。

- 莲瓣银碗,鸟兽纹路与卷草纹的,加工手艺是锻造

- 卵形鎏金杯,卷草纹和鸟纹路,银制,加工手艺是浇铸与锻造

- 瓜形银盒,以葡萄藤叶为地纹,盖上匍匐金鼠为柄,加工手艺是浇铸与锻造

- 具有卷草纹的带柄葡萄酒杯,青铜制,加工手艺是浇铸

- 具有卷草纹的带柄葡萄酒杯,银制,加工手艺是浇铸

- 带盖银杯,加工手艺是压花与雕刻

- 花瓣形银棱盒,加工手艺是锻造

- 贝形银胭脂盒,上饰禽鸟卷草纹,加工手艺是浇铸与锻造

中国的陶艺匠人学会了高温烘烤高岭土和瓷石,制成瓷器。

尽管原始带釉的陶器在商朝便已经出现,东汉的青瓷才能被认为是真正的瓷器。

这些是宋朝的定窑白瓷。定窑以刻、印白瓷为典型,兼有黑瓷、酱瓷等单色瓷:

- 刻莲花纹棱口盘,金

- 白地黑花草纹瓶,北宋。白地黑花的定瓶不多见,日本大阪市立东洋陶瓷美术馆有件挺类似的锈花牡丹唐草纹瓶。

- 圆瓷盒,北宋

- 酱色釉花口碗,北宋。圈足无釉,应是采用覆烧法之前用正烧法烧制的,因此应是北宋前期。

河北磁洲窑系的瓷器。磁州瓷以剔划花工艺制作的黑底白花、白底黑花瓷见长

从左到右:

- 剔花瓶,北宋

- 黑地剔花填白釉玉壶春瓶,金,可能来自山西烧窑。剔花填白,顾名思义是在剔花的基础上填上白色化妆土,这是磁州窑一绝。

- 带盖铁锈花黑釉罐,金。铁锈花黑釉瓷也是磁州窑特色之一,不过知名度不如黑白花瓶。

- 剔花罐,北宋

北宋末年,金攻打汴京(河南开封)城,灭了北宋,掳走了徽宗和钦宗,史称靖康之变;后南宋定都临安(杭州)。汴京失陷,显然汴京官窑就无法经营下去了。

南宋时,在杭州凤凰山设修内司官窑,在玉皇山设郊坛下官窑。北宋汴京官窑受汝窑的影响颇深,以非常雅致的开片青蓝瓷见长,而南宋的两个官窑也继续了这样的传统。南宋时烧制青瓷的还有浙江龙泉的龙泉窑。

除此外,自北宋以来,福建建阳的建窑也一直为官府烧造瓷器,主制花色黑釉茶碗,为北宋末年风靡一时的 “斗茶” 活动提供了物质基础。建窑的花色釉,利用含铁化合物从底釉中析出形成油滴状(即滴珠)或长毛状(兔毫)花斑,为一绝。

从左到右依次是:

- 葵口青釉碗,南宋,郊坛下窑

- 青釉弦纹瓶,南宋,郊坛下窑

- 青釉素碗,南宋,龙泉窑

- 滴珠碗,宋,建窑

- 银边兔毫盏,宋,建窑。后来,日本叫做天目(tenmoku)茶碗的茶碗便是起源于建窑的这个器型。

接下来的是高丽王朝的工艺品。之前提到,新罗在大唐的帮助下统一了朝鲜半岛,

统一新罗国祚 267 年。中国五代十国时,朝鲜半岛民变四生,朝鲜半岛进入后三国时代,

这一次轮到后高句丽(和前三国时代的高句丽一点关系都没)统一半岛,建立了高丽王朝。

左:镀金铜饰,12-13世纪(高丽王朝),描绘着仙人、云鹤,这。

右:秘色净瓶,13 世纪前期(高丽王朝),全罗道康津(gangjin)窑或扶安(buan)窑

说到青瓷,除去官、汝、龙泉等宋青瓷,高丽青瓷也颇负盛名

高丽青瓷多着秘色(bisaek),事实上朝鲜青瓷的确受以秘色青瓷著称的越窑影响颇深

这更是件镶嵌青瓷,用原创的镶嵌工艺用白化妆土勾勒了牡丹的图像

前:镶嵌菊纹秘色油瓶,13 世纪中期

左后边:黑白镶嵌菊纹秘色油瓶,13 世纪中期

右后:黑白镶嵌菊纹秘色盖盒两件

同样是来自12-13世纪高丽王朝扶安窑的水瓶,具有黑色与白色的镶嵌物以及灰绿色的釉。

出瓷器展区

走廊角落有一尊 14 世纪日本(镰仓时代)的金刚力士(nio)像,

金刚力士或仁王是佛教的一个护法,是金刚手菩萨(Vajrapani),

一般有两位,闭口为吽形(anun),开口为阿形(agyo),也就是咱国人说的哼哈二将。

这里这位是吽形即哼将军

这座雕像原立于大阪府堺市家原寺(Ebara-dera)面前。

回到中国区,这回是些上古玉器。

说到中国上古玉器,不得不提的就是良渚文化。

图中筒状的玉器是琮。在良渚文化的墓葬中,

琮经常被呈环派在死者周围,但这种仪式的意义也不为人所知。

在右边的两个较短的玉琮上,可以依稀见到仿若人脸的细纹(在水印的附近)。

玉璧也是祭祀与陪葬品的一重要组成部分,

《尔雅·释器》有“肉倍好,谓之璧”,即内外径差若是孔洞的径的两倍的玉器即称作璧(即,外径是内径的 3 倍)

玉璧这种器型,自新石器时代文化中发源,一直流行到汉,

可见对玉本身与对玉的加工方式的执着是在中国的文化中一脉相承的。

左:软玉玉璧,齐家文化

中上:软玉玉璧,商朝,河南安阳,材质为软玉

右边的两个是三星堆蛇纹石璧,

良渚文化丰富的玉璧陪葬品

接下来的这些类似武器又似农具的器物其实是用来展示力量与权利的礼器,如钺、戈、璋等。

悬挂在板上的有:

左上:

三支玉璋,龙山文化。璋形似耒耜,可能是由农具演变而来的礼器

中间:

两把玉戈,商朝晚期

玉戈,二里头文化。

右:

璋,文化二里头

摆放在架子上的有(从左到右):

- 石斧,良渚文化,交代岩质地

- 刚玉水铝石斧,良渚文化

- 玉斧,良渚文化

- 钺端饰,时期与上述斧头相同,玉制

- 一把斧枪的头(ca. 1300-1050 B.C.E.),青铜制,是上方那些玉戈的原型

- 圆斧,来自商朝晚期

玉璧(从左到右):

- 谷纹玉璧,战国-汉朝早期。谷纹是东周末年“礼崩乐坏”后出现的一种纹样。

- 谷纹玉璧,战国-汉朝早期

- 龙虎纹玉璧,东汉,材质十分考究,应为贵族所属。

- 玉璧,良渚文化,在清朝时改过工加了谷纹。乾隆特爱干这事。

- 玉璧,西汉。有鸟与兽面纹,说明了它在祭祀与仪式上的作用。

金玉坠饰,战国时期,出土于洛阳金村大墓。

金村大墓是东周王陵,1928年被外国人盗掘,大量文物流失在海外,非常非常可惜

金链与玉坠都是古时的真品,但这个造型组合多半是后世拼凑的

离开中国区,进入近东展区

金珐琅玻璃灯,公元 1360 年(马木留克王朝),埃及

马木留克人最早是伊斯兰哈里发王国的奴隶佣兵,在中世纪晚期通过推翻示微的阿尤布朝而上位,其抗击蒙古人、阻止蒙古人进入非洲的历史可谓家喻户晓。

而这盏灯是苏丹哈桑(An-Nasir Hasan)1359 年在开罗建的一所伊斯兰学校(madrasa)的内饰,这座清真寺/学校至今仍屹立于埃及古城区,是马木留克式建筑的典例。

伊斯兰世界的制玻璃工艺,以埃及、叙利亚的为精。围绕瓶颈有一段经文,摘自《古兰经》 24: 35:“真主是天地的光明,他的光明象一座灯台”,并有圆形的苏丹纹章点缀其间。

从左到右:

-

金珐琅玻璃碗,14 世纪,叙利亚

左边的玻璃碗的碗沿部分上,有狮鹫、斯芬克斯、狮与独角兽这些奇兽的装饰。

-

金珐琅四耳玻璃瓶,14 世纪,叙利亚。

这件与上件器皿上都是为也门拉苏勒王朝吹造的御供品,上有五瓣玫瑰纹章

-

广口珐琅玻璃杯,13 世纪(马木留克)埃及,饰骑猎图,反应宫廷的生活。

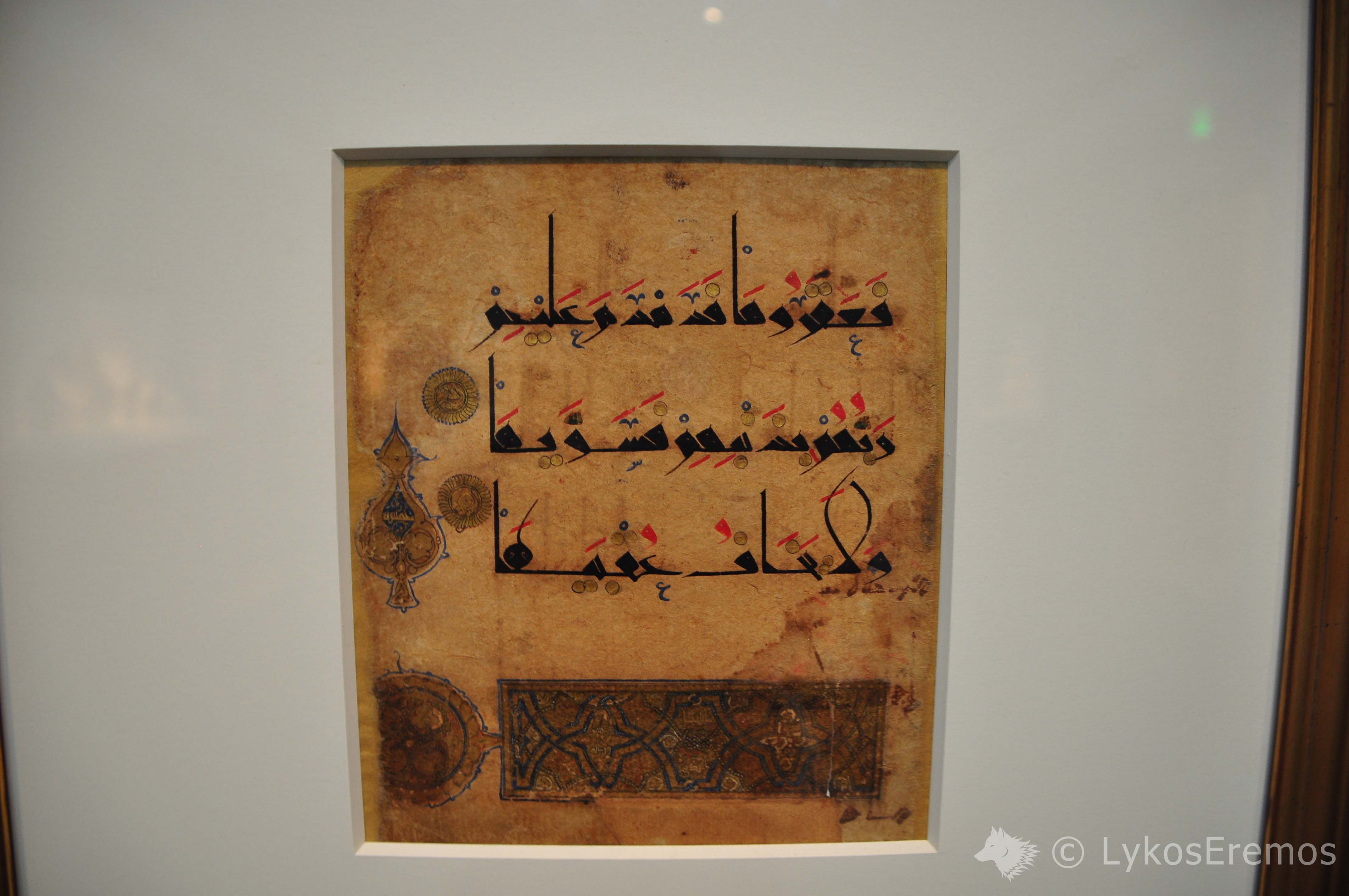

《古兰经》残页,11 世纪伊朗(阿拔斯朝),

这页是《古兰经》91:14-15 “但他们否认使者而宰杀母驼,故他们的主因他们的罪过而毁灭他们,使他们普遍受难。他是不顾虑那灾难的后果的”,

这个母驼在《古兰经》别处也有提及,11:61-68 是围绕着母驼的完整故事,

这种棱角的书法是库法体(Kufic)的一种形式。

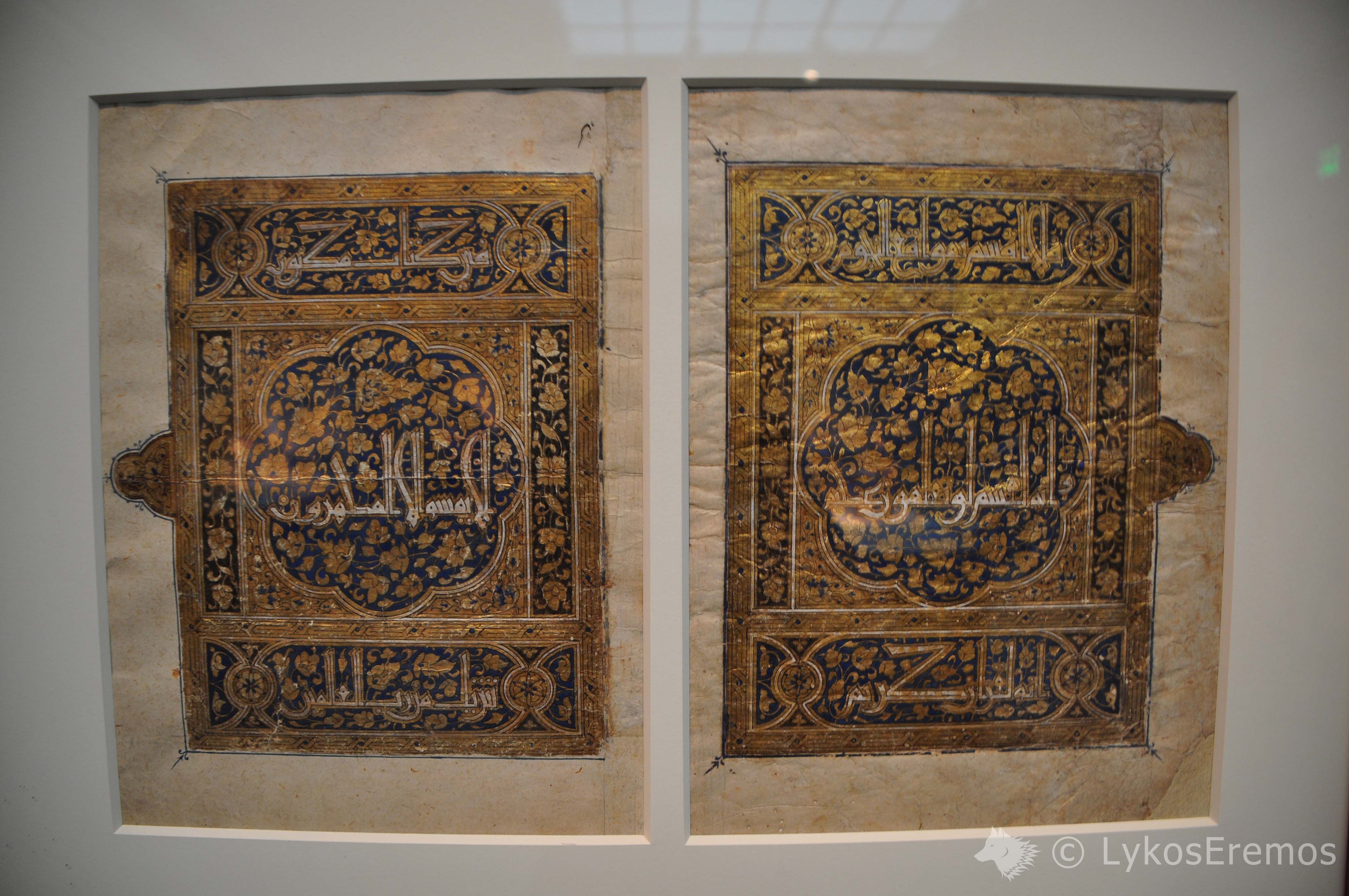

《古兰经》封面,14 世纪晚期埃及(马木留克王朝),

用泥金精装,青金石填作底色,用白色库法体书写经文

左:56:78-80:“记录在珍藏的经本中,/只有纯洁者才得抚摸那经本。/《古兰经》是从全世界的主降示的。”

右:56:75-77:“我必以星宿的没落处盟誓,/这确是一个重大的盟誓,假若你们知道。/这确是宝贵的《古兰经》”

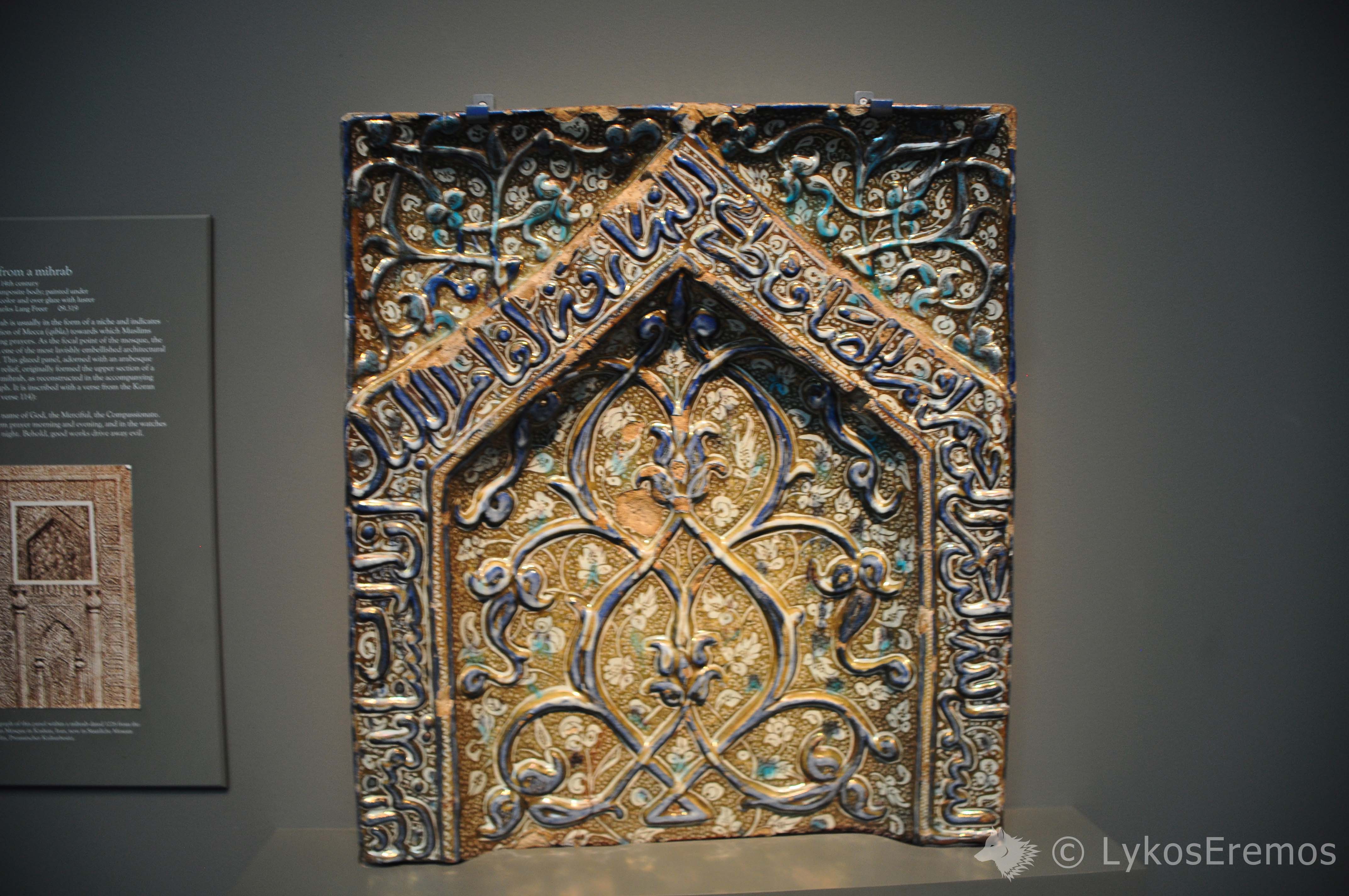

米哈拉布(mihrab,祈祷用壁龛),14 世纪(伊尔汗国时期),

米哈拉布嵌在清真寺朝向圣城麦加的墙上,为穆斯林的每日祈祷(salat)提供便利。

胎底材质为石英砂、碎玻璃与陶土调成的石泥胎(fritware),这种掺杂质的底胎熔点更低,更好烧制。这是伊斯兰世界模仿中国瓷的特别创造。

上面的经文是《古兰经》11:114 “你当在白昼的两端和初更的时候谨守拜功,善行必能消除恶行。这是对于能觉悟者的教诲。”。

一系列陶盘,来自 10 世纪大呼罗珊地区(萨曼王朝),

萨曼王朝在中世纪时统治伊朗呼罗珊地区以及中亚河中部分地区,是阿拔斯王朝式微后,

与萨法尔王朝、萨吉德王朝、白益王朝等割据中亚,构成成波斯中兴局势的本土伊斯兰王朝

这种素雅的黑白陶衣陶,是中世纪中亚瓷器的主要形式之一

从左到右:

- 双鸟黑白陶衣碗,鸟肚子的花纹其实是库法体写的 “祝福” (baraka,بركة)。这种双鸟纹的设计在呼罗珊尼沙布尔出土的陶碗中挺多见。

- 四曲卷草纹盘,四周用库法体书有 “至善是天堂的人的德行”。在信仰和言行上做到至善,即伊赫桑(ihsan),是穆斯林所追求的一大 品德。

- 警句黑白陶衣盘,四周用库法体书有 “或曰持己见而自满者,危也;持此器者有福”。

- 五曲棕叶纹警句盘,和上一个盘子写的内容是一样的

黄铜烛台,公元 1150-1200 年阿富汗(塞尔柱王朝),

塞尔柱王朝是发源于咸海乌古斯突厥人侵入西亚建立的王朝,极盛时疆域从阿富汗延申至阿富汗,后被波斯化

塞尔柱以制作金属工艺品见长,这件烛台表面的凸丘纹采用正反面敲花的技巧,镶银。

法蒂玛王朝工艺品两件

法蒂玛王朝是一个横跨北非的什叶派哈里发王朝,起源于马格里布,于 969 年征服了名在阿拔斯哈里发国中、实质独立的伊赫昔迪王朝埃及。

左:水晶壶,10 世纪,埃及,

水晶制品是法蒂玛王朝最有特色的工艺品

右:金踝环或者是手环,11 世纪,叙利亚

两件陶碗,12 世纪(法蒂玛王朝),埃及

左:拉斯塔彩(见下文)釉碗,用库法体点缀着 “乐”,“福”,“财” 等吉言;

右:拉斯塔彩釉碗,描绘一个动作灵动、神情自然的舞女,

来自阿拔斯王朝的艺术品。

阿拔斯王朝是继倭马亚王朝之后的一个哈里发王朝,也是在这时阿拉伯帝国才迁都巴格达。

所有的碗绘上了带有金属光泽的彩釉,这种技法在中国通常被翻译成拉斯塔彩(lustreware)。这种工艺最早出现于 9 世纪的伊拉克,但传遍了整个伊斯兰世界

左:拉斯塔彩釉罐,10 世纪,伊拉克

中:拉斯塔彩釉碗,来自十世纪,描绘着一种隼形目的鸟并有一种花环图样。这种白而滑润的形制,据称是受了中国瓷的影响。

右:红釉石泥胎碗碎片

两个巨大的水壶:

左:镶银黄铜壶,13 世纪(阿尤布王朝)。

法蒂玛朝末年,朝政凋敝,末代哈里发邀中亚的逊尼派赞吉王朝将军谢尔库赫(Shirkuh)前来驰援,抵御耶路撒冷王阿马尔里克。

谢尔库赫立下战功,晋升埃及总督。他死后,侄子即后来声明大振的穆斯林仁将萨拉丁(Saladin)废什叶法蒂玛而代之,是为阿尤布王朝。

这件水壶中间描绘圣母圣婴,在周围也画有耶稣生平象,应为基督徒定制。

右:15世纪(明)景德镇,一个式样类似的水壶。

位于瓶身中央的八角星(Rub el Hizb)是伊斯兰教的一个标志,但瓶身周围的却是中国传统的卷草纹。

伊兹尼克青花,16 世纪(奥斯曼帝国),土耳其伊兹尼克(İznik)。

这是奥斯曼土耳其人仿的明青花,但是终究是没做出高温瓷,而是低温烧的石泥胎陶。

伊兹尼克镇的青花则是这种仿制艺术的巅峰水平,其他有屈塔希亚、恰纳卡莱等奥斯曼陶瓷产地其实都受伊兹尼克影响

不过虽然是放置,但是在瓷器上装饰繁缛的阿拉伯式花纹,却是土耳其人首创

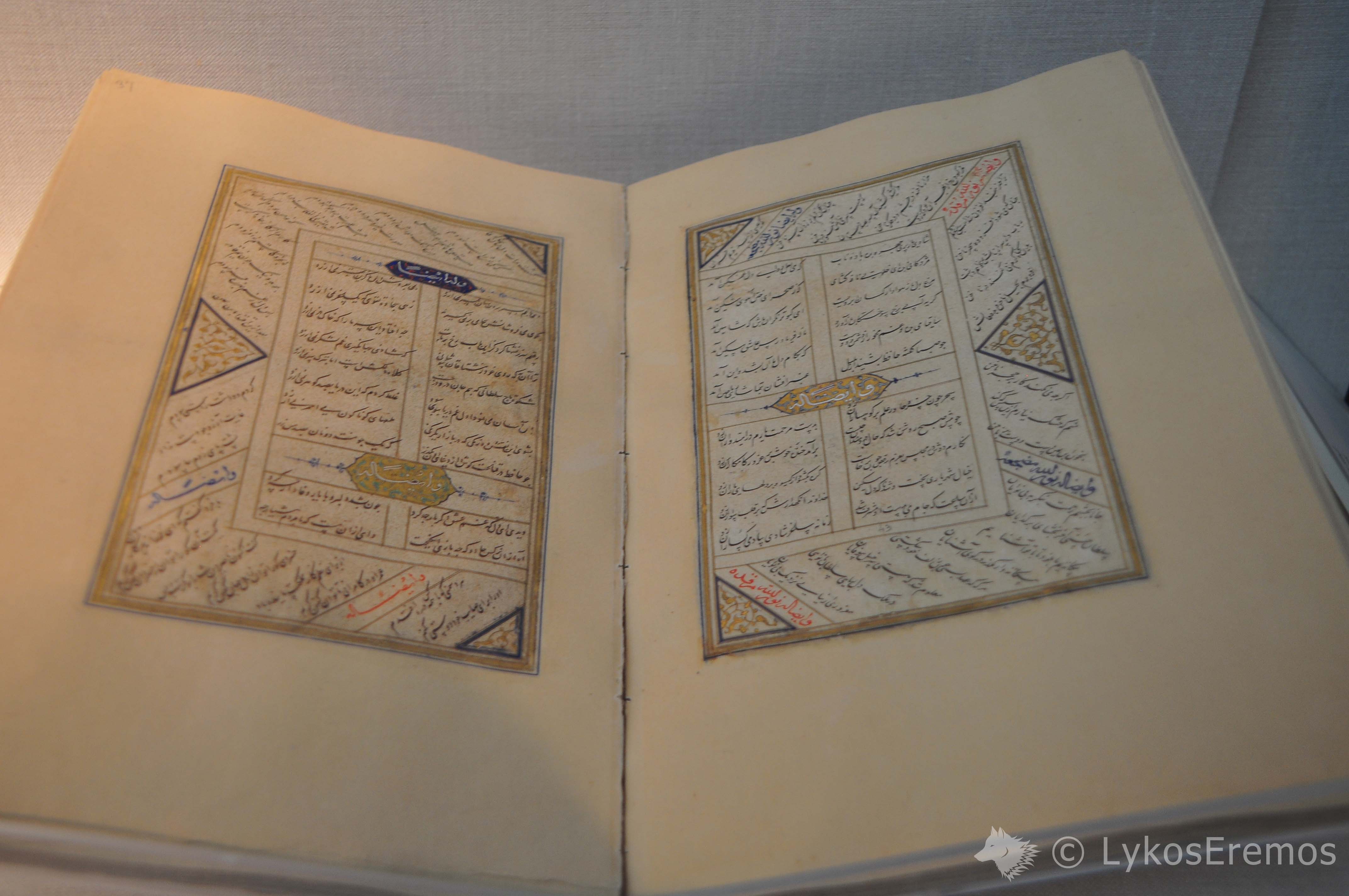

14 世纪(萨非王朝),阿富汗赫拉特

最负盛名的伊朗诗人哈菲兹(Hafez)所著的《诗颂集》残页

匾,17 世纪(萨菲王朝)。匾上的用三一体(Thuluth)的书法字体,颂扬什叶派所尊的最后一位伊玛目,穆罕默德·马赫迪·蒙塔扎尔(Hujjat Allah ibn al-Hasan al-Mahdi),

他被视为马赫迪(Mahdi,拯救者),马赫迪将在最后审判日之前出现,类似于犹太教弥赛亚的概念

来自,1523 年(布哈拉汗国),布哈拉城

《梅尔与穆施塔里》(Mihr-u Mushtari)的古书残页。此书为诗人 Shamsuddin Muhammad 'Assar 所作诗集。梅尔(Mihr)王子是伊朗古代一位沙王的儿子。

伊朗石泥胎陶瓷,13 世纪(塞尔柱王朝)。

- 左方在台子上的是样式相同的两个陶碗,描绘伊朗男女贵族和两侧的侍从。

- 悬挂着的两碗:左边的碗缀有一个骑士图案;右边的碗采用了珐琅装饰石泥胎的米纳伊(Mina’i)工艺,不仅在中央有富丽堂皇的象骑士的造型,在碗周还有库法体书法的装饰。

- 右边是双层鸡形水罐。

13 世纪(塞尔柱王朝),

从左到右:

- 拉斯塔陶盆,描绘的是一个复杂神秘的景象,包括植物,一排站立的人,一匹马,蹲坐着的人,岸上的植物以及一个在水中与鱼共同游泳的人,可能是一种仪式。由伊朗陶艺师 Shamsuddin al-Hasani Abu Zayd 所作。

- 拉斯塔方砖,也描绘了一些人物。

- 石泥胎大口杯,釉下彩描绘的是伊朗史诗《列王记》(Shahnameh)中,毕坚与玛妮吉(Bijan and Manijeh)的民间传说故事。相传伊朗王子毕坚与敌国图兰的公主玛妮吉相爱,潜藏在图兰宫中。被图兰的沙王发现后,玛妮吉被逐出宫,毕坚遭监禁。毕坚受伊朗英雄相救,重返故乡。最后伊朗与图兰兵戎相见,伊朗战胜。

- 米纳伊盘,彩釉描绘着骑手在向步兵弓箭手冲锋的战争景象,不禁让人想起千年之前,安息人依仗骑兵、复合弓,大败罗马将领克拉苏的卡莱之役的场面。

制陶中心拉卡(Raqqa)的陶器,(阿尤布王朝),叙利亚

拉卡的陶器有两种主要形式,在石泥胎上用黑色釉下彩勾勒图案,上棕色拉斯塔彩釉(器物1)或绿松石色釉(器物2,3)

- 拉斯塔石泥胎罐,在釉下以蓝色妆点着圆形的蓝斑,釉还加了拉斯塔彩

- 绿松石釉鹭纹碗,

- 绿松石釉方斑罐,是拉卡陶器的常见装饰。

镶银黄铜器物,阿尤布王朝,叙利亚

左:朴素的水壶,为突厥将领定制,可能用作宗教仪式中洗礼所用,所以不带人物的描画。

右:可能是香炉或是暖手器,这样的设计唐朝就有出现。这类器具应为出口更加寒冷的欧洲而造。

小型物件,12-13 世纪中东:

-

玫瑰纹银水壶,

-

石泥胎砖,描绘着鹿和植物

-

黄铜笔盒,镶银,装饰有书法字体的环带图案

-

青铜杓,镶银

出伊斯兰艺术区

走廊里摆着两件来自上古中国的文物

下:召公玉戈(出土于 1902 年),它是成康时期,文王庶子姬奭(食邑在召)巡南国时,被赐的器物。上有铭文“六月丙寅王才丰令大保省南国帅汉□南命厉□辟用鼄走百人”。

上:太保簋,饕餮与夔龙纹。其上同样有铭文:“王伐录子□□厥反王降征命于大保大保克敬亡谴王侃大保锡休集土用兹彝对命”

中国的一些杂物,什么朝代的都有从左到右:

- 青铜镶金带钩,具有交织的花纹,战国

- 花瓣形青铜镜,中唐

- 兽面纹青铜镜,东汉

- 麒麟追凤纹铜镜,中唐

- 上:镶金玉带钩,东汉

- 下:乳钉纹玉带钩,战国

- 上:十二生肖纹青铜镜,隋

-

下:西域狮藤镜,具有各种动物(其中有西域进贡的狮子)与葡萄藤的浮雕纹饰,唐

- 镶金银青铜龙纹带钩,镶有金与银,来自东汉

- 青铜镜的光面,东汉

- 鳞纹青铜带钩,镀金镶绿松石,战国

- “盘龙丽匣” 瑞兽青铜镜,隋。有三十六字镜颂 “盘龙丽匣,舞凤新台,鸾惊影见,日曜花开,团疑壁转,越似轮回,端形鉴远,胆照光来”(谜底是“镜”),以及内圈六只瑞兽,隋朝。这里 “胆照光来” 引用的是秦镜照胆的典故。《西京杂记》传秦始皇有一铜镜,“常以照宫人,胆张心动者则杀之”。这样形制的镜在古玩市场上流通的还有一面。

- 花瓣形青铜镜,装饰有描绘狩猎场面的浮雕,早唐

- 上:花鸟虫纹青铜方镜,敷有金银箔与清漆,使用正面敲花营造浮雕的效果,来自中唐

- 中:镀金镶绿松石青铜带钩,战国

- 下:青铜镜,具有道教神祗浮雕,来汉

接下来将要介绍的是位于弗瑞尔馆楼下,位于地下一层的萨克勒(Sackler)馆的一系列古物

亚历山大大帝的东征,消灭了伊朗的阿契美尼德王朝,为持续百年的希波冲突划上一个句号。公元前 323 年,亚历山大驾崩,他的亲信部下瓜分了历年征伐打下的江山,是谓亚历山大的继业者(Diadochi)。割据伊朗与西亚的,是将领塞琉古(Seleucus)。

公元前 245 年,西方的继业者托勒密埃及进犯塞琉古帝国的首都安条克,此时帕提亚希腊总督趁乱独立,却被帕尼人阿尔沙克(Arsaces)所杀、夺了政权,是为帕提亚帝国(《汉书》记安息帝国)。公元 224 年,一个地方总督阿尔达西尔(Ardashir)推翻了原来的王朝,而建立了新的萨珊王朝。

萨珊帝国的艺术以华美的鎏金银器见长。从左到右:

- 鎏金之字纹银酒壶

- 鎏金银碗,在这个碗上描绘着一些贵族生活的场景,比如婚礼仪式,摔跤比赛与音乐会等。

- 上:鎏金银盘,取材希腊神话,描绘酒神狄俄倪索斯着女装,携妻阿里阿德涅同坐在战车上。萨珊帝国虽然是伊朗人的王朝,但在艺术上,收了很大的希腊人。

- 下:镀金银盘,描绘酒后狂欢舞蹈的狄俄尼索斯信徒。狄俄尼索斯作为酒神,在希腊文化与艺术中作为肉体欲望、享受的符号。相传他的信徒在酒仪之后会变成癫狂的迈那得(maenad),身着兽皮,手持茴香杆和松球做的酒神杖(thyrsus),通过撕裂仪(sparagmos)徒手撕裂、吞食面前的兽甚至是人。

鎏金银酒壶两则。

左:上面描绘的图案可能是祆教丰产女神阿娜希塔(Anahita)的女祭司。

右:上面的图案是一个着飘带、演奏响板的舞女。这些形象可能也是希腊-罗马神话所启发的。

羚羊头镀金银来通杯,杯身上赫然还有一副走狮浮雕。

这种酒角器型,希腊人称之为来通(rhyton),为古波斯特色

随丝路贸易传入中国,就有了陕博馆宝,唐兽首玛瑙杯

鎏金射猎图银碗

狩猎往往是波斯银器装饰的主题。此碗中,一位波斯王公坐跨疾驰骏马,拉开复合弓向前方惊逃的赤羊(Ovis orientalis)

萨珊朝的波斯王冠非常有特色。就现存的古币上的人像看,每个王都有设计独特的王冠,但都会有这种新月形饰加纵纹圆球的顶饰,其象征意义不明。到后来因为某种原因,圆球被星星替代,酷似竖置的伊斯兰星月符号。

碗的式样和上面介绍的碗样式差不多

左下角的是一个躯干的残件,可能是一个狩猎浮雕的残次品

右上的是一个青铜制的瓶子

三个镀金银酒角,安息王朝

左边的酒角的形象是狮,右边的两个是欧亚猞猁(Lynx lynx)

鎏金银盘,7 世纪(萨珊朝),有正面敲花的禽鸟葡萄藤浮雕图案。

盘沿有小孔,应是系在他物上的家装饰品,现在它鎏的金已经掉光了。

左下:象牙制的石头建筑尖顶饰,来自公元前 8 世纪左右的伊朗或叙利亚。此时伊朗尚处在城邦时代,其中又以西南角的埃兰(Elam)最为兴盛,和美索不达米亚的城邦来往密切。

左上:一件护胸甲金饰片,公元前 8 世纪左右伊朗西北部。上面的浮雕是中亚的传说生物狮鹫。狮鹫是保护神,穿戴这幅护胸甲的人根据传说会得到狮鹫的保护。下面有这件器物的大图

右:狮鹫青铜碗,公元 7 世纪中亚(萨珊朝)。对比金饰片,可见狮鹫从古美索不达米亚的生硬侧像,逐渐转化为中世纪更加流畅灵动的萨珊狮鹫图腾。

饰片的特写

可见除了狮鹫(下排中间),还有上排人首牛身的拉玛苏(Lamassu),和下排左右鸟首人身的阿普卡鲁(Apkallu),

这都是从美索不达米亚借来的守护祥瑞符号

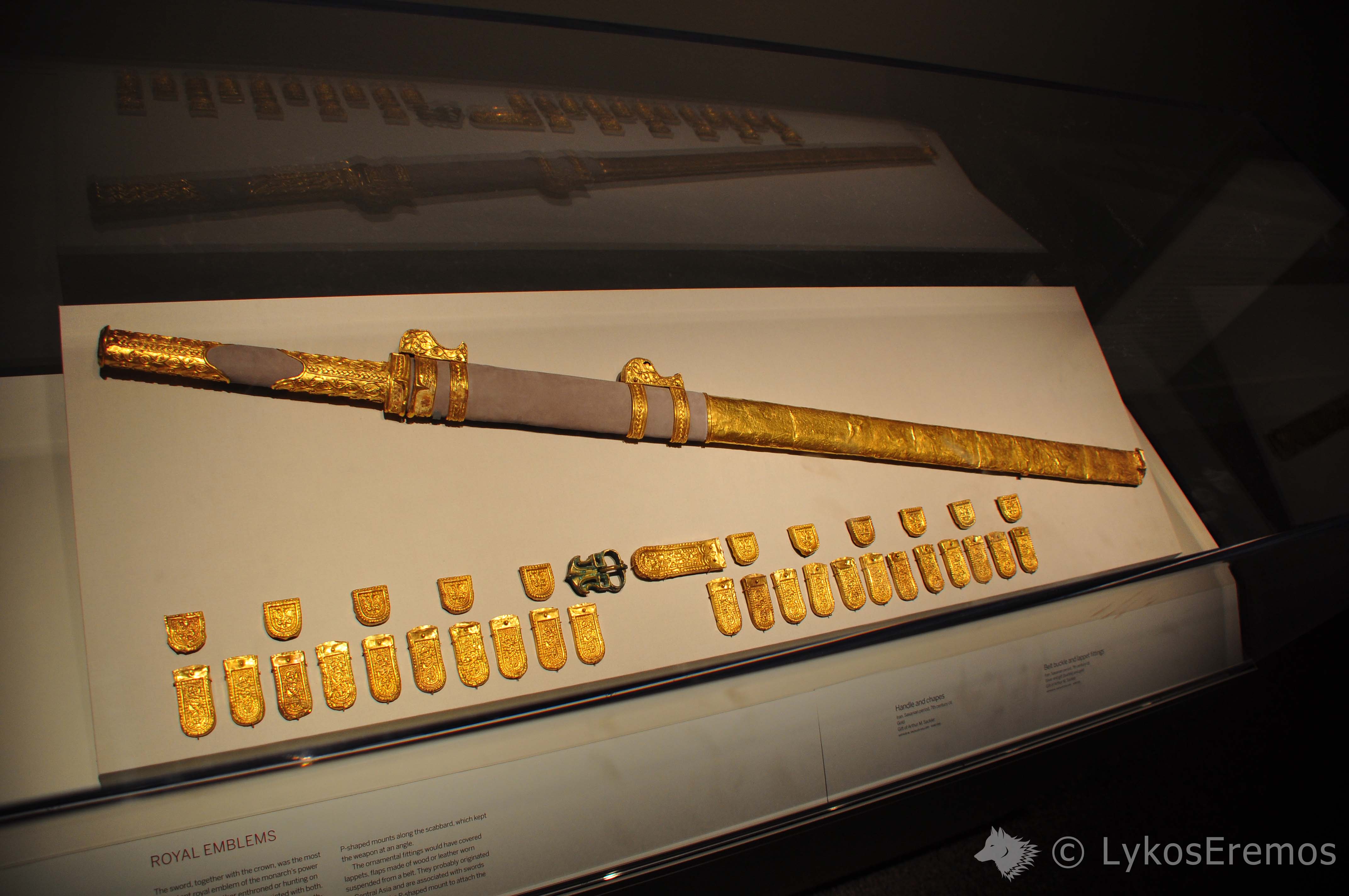

剑,7 世纪伊朗(萨珊朝),剑鞘有黄金制的卷草纹的装饰。这把剑的刃已经遗失,可能是铁制的。注意的是在剑鞘上方的支架作用是使剑与身体成一个角,防止剑因为骑乘等活动而掉落,或许是从入侵印度北部的游牧民族嚈哒人(即白匈奴)学来的。

下方的银质镀金牌状物(有些是纯金的)是带扣与垂饰,有一些还残留着皮革的痕迹

晃晃悠悠到了萨克勒馆的中国区,这里东西比较少且散,各个时代的器物混杂

从左到右:

- 上:花瓣形双耳玉杯。博物馆不敢定年代,说是南宋至明。依我看,双耳器型为明玉杯更为典型,而这个把手造型在其他的明杯上完全一致地出现过,大概率是明朝的。

- 下:红黑漆木盘,元。其上的云钩纹为剔犀(交替地刷红、黑漆料,后雕刻)所成。中国漆器自河姆渡始,战国为楚地一绝(看《芈月传》时可以注意一下),唐以螺钿、金银平脱为新(传至日本为莳绘),到了宋元明,又是剔红、剔犀、雕填等立体雕漆工艺的顶峰。

- 上:三鱼太极纹单耳玉杯,宋

- 下:花形玉碗,清

清画像两则

李荣保(左)及妻觉罗氏(右)朝服像

李荣保,满洲富察氏人,任察哈尔总管(乾隆年间总管改都统)。你可能没听说过他人,但应该听说过他姑父,因为和鳌拜勾结、被康熙做掉的那个皇叔,班布尔善。

你可能会问,察哈尔总管这怎么着也就正三品,怎么画像里着一品鹤补子,五爪龙蟒服?

这是因为他女儿是乾隆帝嫡福晋,即后来的孝贤纯皇后。因为成了国丈,李荣宝死后也被追封一等公。

不过一等公应是四爪蟒服,五爪龙蟒服仍然是相当不同寻常的,这应该和这两幅画是追封之后才画的有关。

和硕裕庄亲王广禄的画像,附《钦赐和硕裕亲王值八十正寿诗一首》。可能是他的儿子在他死后所作,为祭祖之用。

白胸翡翠(Halcyon smyrnensis)鸟羽毛所作的饰品。这种色彩亮丽的饰品在清朝贵族中很受欢迎。